都市伝説 調査隊(file:8)

アトランティスは、古代ギリシアの哲学者プラトンの対話篇『ティマイオス』および『クリティアス』にその起源を持ちます。プラトンによれば、アトランティスはジブラルタル海峡(ヘラクレスの柱)の外側、大西洋に存在した巨大な島であり、豊かな資源と強大な軍事力を持つ帝国として描かれています。この帝国は、アトランティスの王家が海神ポセイドンの末裔であることを特徴とし、当初は神性と高い徳を保っていましたが、時を経て人間的な欲望や物質主義に染まり、堕落していきます。

アトランティスは、地中海西部やリビア、テュレニア(イタリア中部)にまで勢力を拡大し、ついにはアテナイを中心としたギリシア諸都市と戦争を繰り広げます。アテナイ軍が辛くも勝利した直後、神々の怒りによる大地震と洪水が発生し、一昼夜のうちにアトランティス島は海底に没したとされています。プラトンはこれを「神々の罰」と位置付け、人間の傲慢さや徳の喪失が滅亡の原因であると暗示しています。

アトランティスの地理と歴史的背景

プラトンの記述によれば、アトランティスはリビアとアジアを合わせたよりも広い島であり、アトラスの海(大西洋)に浮かんでいました。島の内部には豊かな自然資源があり、技術や芸術も高度に発展していたとされます。しかし、アトランティスの存在は古代から現代に至るまで多くの議論を呼び、地質学的・考古学的にはその存在を裏付ける証拠は発見されていません。現在では「空想上の大陸」として、ファンタジー扱いされていますが、主は決してそんなことはないと思っています。

16~17世紀の大航海時代には、新大陸発見とともにアトランティス伝説が再び脚光を浴び、南北アメリカ大陸やその先住民の起源説明に利用されるなど、時代ごとの世界観や宗教観と結びつきながら多様な解釈が生まれました。

アトランティス伝説の進化と現代的想像力

アトランティス伝説は、時代や文化を超えて多様な形で再解釈されてきました。例えばディズニーのアトラクション「海底2万マイル」では、アトランティス大陸はミステリアスアイランド近海に存在し、巨大地震や火山噴火によってゆっくりと海底に沈んでいったと描かれています。伝説の中でアトランティス人は、沈降する大陸とともに海中生活に適応し、やがて水中で生きる能力を獲得したとされます。

このような現代的な再解釈では、アトランティス文明の遺物(アミュレットや壺)、独自のクリスタル技術、海底都市の構築、さらにはアトランティス人が特殊な言語や能力を持つ存在として描かれるなど、SFやファンタジーの要素が強調されています。アトランティスの神話的な側面と科学的な探究心が交錯し、現代人の想像力を刺激し続けているのかもしれません。

アトランティスは何を象徴するのか

アトランティス伝説は、単なる失われた大陸の物語にとどまらず、人間社会や文明の盛衰、倫理観、自然と人間の関係について深い示唆を与えています。プラトンが描いたアトランティスの滅亡は、徳を失い傲慢になった人間社会が、いかにして自然や神々の力によって滅ぼされるかという一種の警告なのではないかと考えています。

また、アトランティスは「理想郷」のイメージとも結びつき、失われた黄金時代や人類の進化の可能性を象徴するものとして、ユートピア思想やオカルト、ニューエイジ思想にも影響を与えてきました。科学的には否定されていても、「未知への憧れ」「失われた知恵や技術への郷愁」「人類の進化や変容」というテーマが、アトランティス伝説を普遍的なものにしています。

アトランティス伝説の本質的な魅力

アトランティスがこれほどまでに人々の想像力をかき立て続ける理由は、以下の4つ

・文明の盛衰と人間の徳:高度な文明が傲慢さや道徳的堕落によって滅びるという普遍的なテーマ。

・未知の世界への憧れ:海底という到達困難な場所に広がる失われた文明へのロマン。

・科学と神話の交錯:考古学的探究や地質学的仮説と、神話・伝説が交差する知的遊戯。

・現代的再解釈の余地:SFやファンタジー、スピルチュアルの中で自由に再構築される柔軟性。

このようにアトランティスは「現在、存在しないこと」が逆に想像力の余地を与え、時代ごとに新たな物語や解釈を生み出してきました。科学的な実在性を超えて、アトランティスは人類の心の中に生き続ける「永遠の失われた都」と言えるでしょう。

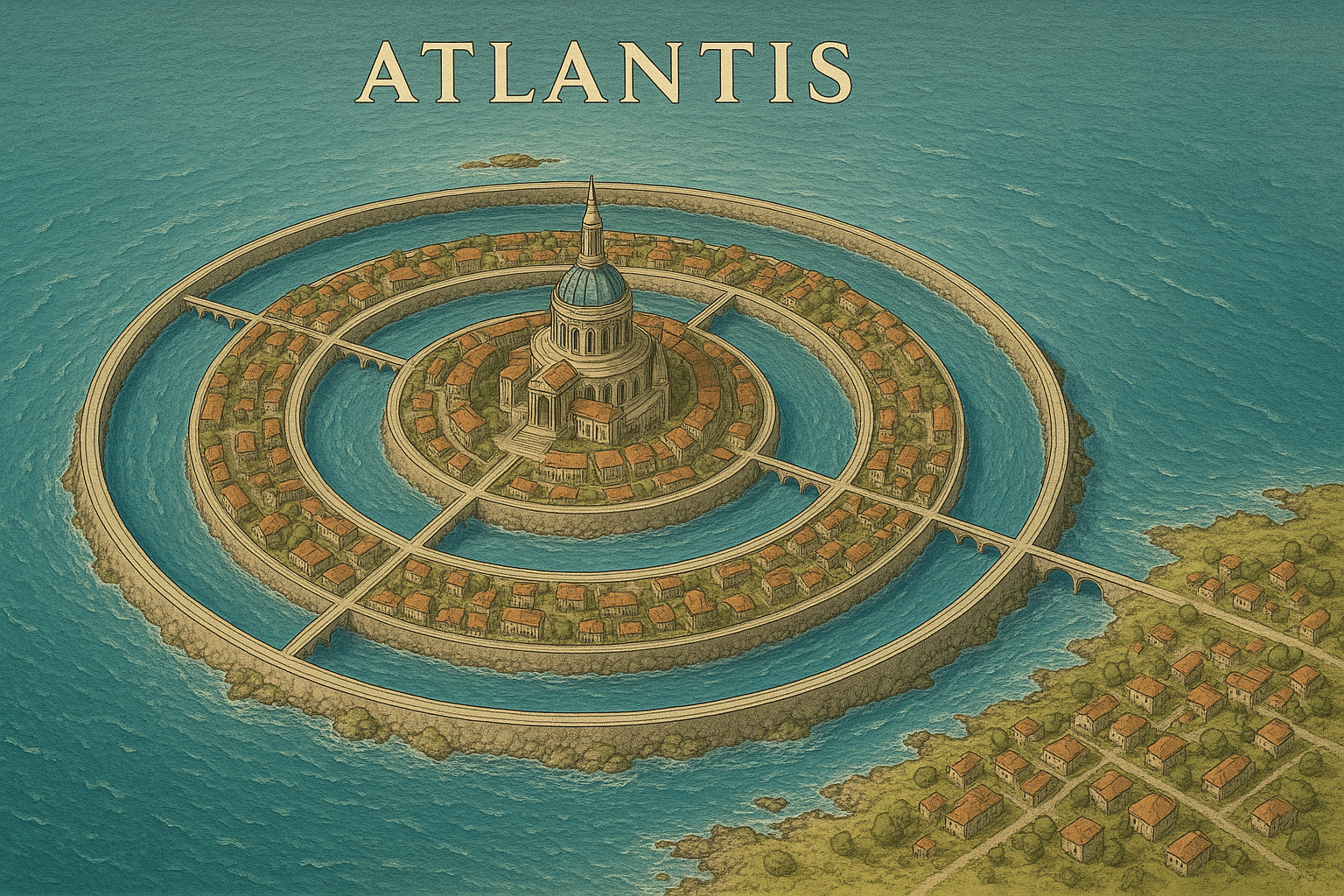

アトランティスの都市構造は円形3重構造

アトランティスの都市が「円形で水で満たされたお堀で三重になっていた」という話は、プラトンの記述に基づく伝説として事実です。

プラトンの対話篇『クリティアス』によれば、アトランティスの中心都市(しばしば「ポセイドニア」と呼ばれる)は、中央の島を取り囲むように三重の環状水路(お堀)と二重の陸地帯が交互に配置された、非常に特徴的な同心円状の都市構造を持っていました。これらの水路は外洋とつながっており、船が都市の中心部まで航行できるように設計されていたとされています。

具体的には、次のような構造が描写されています。

中央島:直径約0.9km(5スタディア)ほどの小島で、ここに王宮やポセイドン神殿が建てられていた。

三重の環状水路(お堀):中央島の周囲に三重の水路が設けられ、それぞれ幅や大きさが異なっていた。水路の間には陸地帯があり、橋やトンネルで結ばれていた。

橋・トンネル・港:水路には橋やトンネルが架けられ、船はそれらを通って内側の輪へと進むことができた。各水路の壁は赤・白・黒の石で築かれ、外壁には青銅や錫、オリハルコン(伝説の金属)で装飾されていたといいます。

・都市防御:各水路や陸地帯には城壁や塔が設けられ、都市の防御や交通の要所となっていた

このような円形の三重環状都市は、当時としては極めて高度な都市計画と治水技術を象徴するものであり、アトランティス伝説の大きな魅力の一つとなっています。

アトランティスが存在したと言う場所

「アトランティスの都市が円形の三重環構造」というのは、プラトンの原典に忠実な伝承であり、アトランティス伝説の中核的な特徴ですが正にそのような土地があります。それはアトランティスが存在したと言う地中海付近からはかなり南西、アフリカ大陸の大西洋側。

アフリカ大陸の大西洋に面している国、モーリタニアの中央付近、ちょうど目のような形をしている部分の瞳にあたるところです。主はそこがまさにアトランティスがあったとされる説が現時点で最も有力だと考えていますが、いかがでしょうか。

まだ物的証拠は発見されてはいませんが、そこから伝説の金属オリハルコンが見つかったら最高にロマンがあるしテンションが上がるニュースになりますよね。

最後までこの記事を読んでいただき有難うございました。それではまた次の記事でお会いしましょう。

コメント